Mixer Mai 2025: Hemden, Hass & Poesie

Das Kollektiv empfiehlt und warnt. Dazu ein Gedicht von Mascha Kaléko.

Herr Falschgold

Während ich mir in fünf Tagen Costa Brava im April die Angeberbräune passend zum Hemd hole, nutze ich den Überschuss an Vitamin-D-induzierten Endorphinen, um testweise in potentiell deprimierende Romane reinzulesen. Nummer eins, "Gittersee" von Charlotte Gneuß, gefühlt ein Wenderoman, wenn auch 1976 spielend, stellte sich als hervorragend und, trotz Zeit und Raum, nicht ganz so düster wie gedacht raus und wird nächste Woche lobbepreist (ja, das ist jetzt ein Wort, wo alles egal ist).

In die andere Richtung ging es mit dem neuen Sally Rooney "Intermezzo". Alle ihre Romane wabern in diesem seltsamen irischen Limbo zwischen ästhetisch wertvoll und irgendwie bedrückend. Ihr Shtick ist die genaueste Beschreibung von Inter- und Externalitäten um ihre streng begrenzte Anzahl von Protagonistinnen, und Rooneys übliches Thema "komplexe Beziehungen" ist diesmal im Dreieck zwischen Todesfall, Autismus und Schach angesiedelt. Eigentlich interessant, aber irgendwie doch das gleiche Rooney-Einerlei, und ich kämpfe mit mir, ob mich die exakte Sprache im Roman nun fesselt oder abstößt. Das Buch ist also weder für einen Verriss noch für eine Lobpreisung geeignet. "Mid", wie die Gen-Zler sagt. Darf jeder selbst probieren.

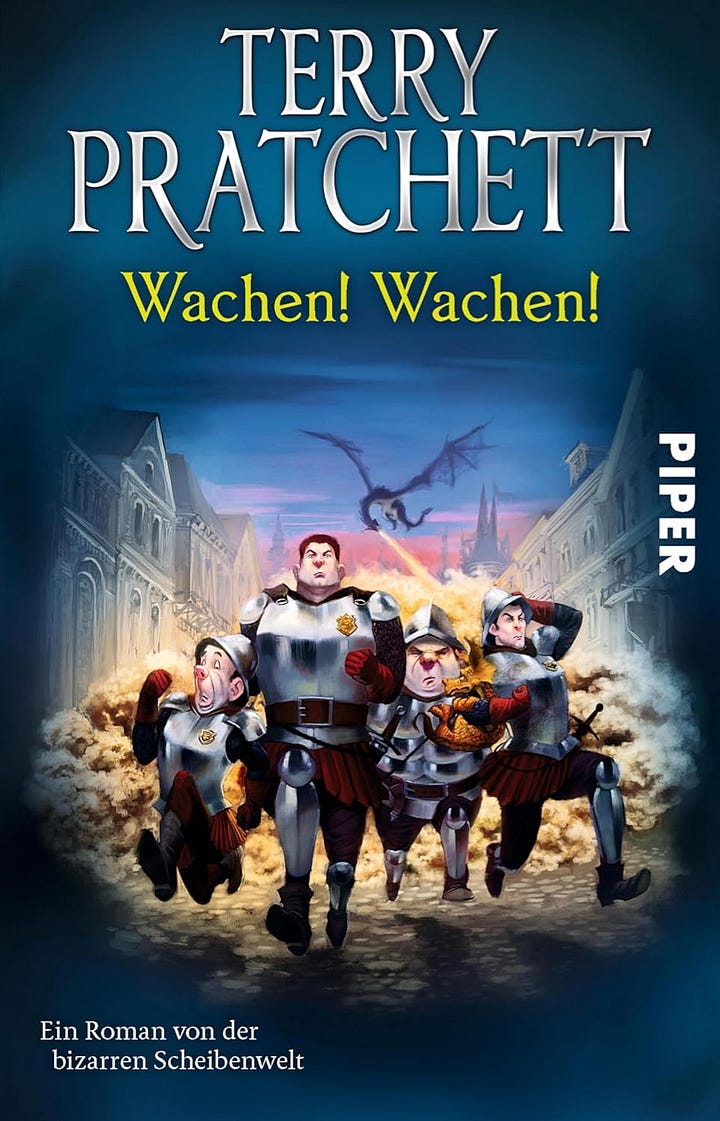

Um den Rooney durchzuhalten, hatte ich als Strategie gewählt, einen "Klassiker, der mich nie bekommen hat" zum drölften Mal anzugehen: Terry Pratchett. Und: auf einmal geht es. "Guards! Guards!" hat mir meine aktuelle goto AI empfohlen und ich halte durch. Es ist genau so silly und nerdy und uncool wie Monty Python, und wenn immer mir die Ernsthaftigkeit der oben genannten Launeverderberinnen den internen Drogenlevel zu sehr senkten, las ich die milde Gesellschaftssatire, Ausgabe: UK in den Achtzigern weiter. Funktioniert und ist zu empfehlen. Zum Beispiel wenn man die Realsatire einer Großen Koalition, die sich ebenfalls in den Achtzigern wähnt, nicht mehr erträgt.

Irmgard Lumpini

Ich finde ja, dass es besser ist, mehr zu Loben, die schönen Dinge zu finden und zu preisen, als zu Verreißen. Aber es muss sein: Open City von Teju Cole ist ein Buch voller altkluger belehrender Passagen, die einem richtig schlechte Laune machen und mal wieder zeigen, dass das Feuilleton und die Buchkritik in Verbindung mit geschicktem Marketing Literatur Aufmerksamkeit verschafft, die keines ihrer Versprechen hält. Am Ende habe ich es mit ähnlichen Hassgefühlen gelesen wie Uwe Tellkamps “Der Turm”.

Ich möchte nicht in Abrede stellen, dass Teju Cole, der für einige der renommiertesten Blätter und Publikationen der westlichen Hemisphäre schreibt, ganz bestimmt einzigartige Ansichten hat und es am Ende die deutsche Übersetzung des Werkes war, die mich so entsetzt hat. Versprochen wurde mir: “Open City ist ein introspektiver Roman, der den jungen nigerianisch-amerikanischen Psychiater Julius auf seinen ziellosen Spaziergängen durch Manhattan begleitet. … Thematisch kreist der Roman um Erinnerung, Identität, Migration, Verlust und die heilende Kraft der Kunst. … Die Sprache ist klar, ruhig und elegant, der Stil erinnert an Autoren wie W. G. Sebald, Camus oder Naipaul, bleibt aber eigenständig. … Die offene, tagebuchartige Struktur und die philosophische Tiefe machen das Buch zu einem besonderen Leseerlebnis.”

Bekommen habe ich diesen Quatsch: “Doch ich war nicht mehr der Klimawandel-Skeptiker wie noch vor einigen Jahren, auch wenn ich die Schnellschlüsse, die einige auf der Basis anekdotischer Evidenz zogen, noch immer nicht ertragen konnte: Die globale Erwärmung war zwar eine Tatsache, aber noch lange nicht die Erklärung dafür, warum es an bestimmten Tagen warm war. Es war fahrlässig, derartige Zusammenhänge herzustellen, ein Einfall von Populismus in Bereiche, die unangreifbare Territorien der Wissenschaft sein sollten.”

Oder hier: “Wie immer hörte ich sowohl mit dem Geist als auch mit dem Körper zu, schwang innerlich mit den Teilen der Musik, die mir schon vertraut waren, entdeckte Details der Partitur, die mir noch nie zuvor aufgefallen waren oder die vom Dirigenten zum ersten Mal herausgearbeitet wurden.” Da Fuck?

No Shit, Sherlock. So geht das die ganze Zeit. Der Protagonist ist ein schwer zu ertragener Typ, der die ganze Zeit mitteilt, wie schlau er ist, was er alles gelernt hat, dass er den Durchblick hat, sensibel, kultiviert und gebildet ist. Es nervt hart.

Vielleicht irre ich mich aber auch und es ist für euch ein super Buch.

In diesem Falle: enjoy!

Anne Findeisen

Mascha Kaléko: Worte in den Wind

Du zahlst für jedes kleine Wort auf Erden,

für jedes Mal, da du das Schweigen brichst.

So tief du liebst, wirst du verwundet werden

und missverstanden, fast so oft du sprichst.